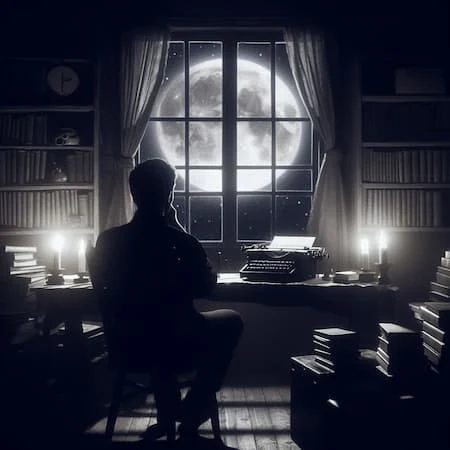

Alla sera è un sonetto di Ugo Foscolo composta nel 1803 e facente parte dell'edizione definitiva delle "Poesie", di cui ne è la prima poesia della raccolta. Il poeta si rivolge alla sera dicendole che gli è cara perché è l'immagine della quiete della morte dove tutto di annulla. Mentre è assorto nel pensiero del nulla eterno il tempo fugge e con lui le preoccupazioni che lo assillano.

Alla sera: scheda poesia

| Titolo | Alla sera |

| Autore | Ugo Foscolo |

| Genere | Sonetto |

| Raccolta | Poesie |

| Data | 1803 |

| Corrente letteraria | Romanticismo |

| Temi trattati | La sera vista come un momento di pace ed equilibrio per riflettere |

Alla sera: testo poesia

Forse perché della fatal quiete

tu sei l'immago a me sì cara vieni

o Sera! E quando ti corteggian liete

le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquiete

tenebre e lunghe all'universo meni

sempre scendi invocata, e le secrete

vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai co' miei pensier su l'orme

che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;

e mentre io guardo la tua pace, dorme

quello spirto guerrier ch'entro mi rugge.

Parafrasi

O Sera, forse perché sei l'immagine della definitiva pace voluta dal fato, che arrivi a me così gradita.Sia quando d'estate t'accompagnano le nubi estive e i tiepidi venticelli, sia quando dal cielo nevoso porti sul mondo tenebre lunghe e minacciose, scendi a me sempre gradita e governi con dolce serenità le vie nascoste del mio cuore.

Tu mi fai vagare col pensiero su quelle orme che conducono al nulla eterno; e intanto fugge questo tempo malvagio, e con lui vanno via gli affanni, nei quali esso si distrugge insieme a me; e mentre medito la tua pace si placa quello spirito ribelle che mi bolle dentro.

Analisi e commento

Schema metrico: 14 versi endecasillabi suddivisi in due quartine e due terzine. Lo schema delle rime è ABAB, ABAB, CDC, DCD.Il sonetto inizia con un "forse", che è un avverbio dubitativo, per sottolineare il fatto che il poeta ha riflettuto su questo argomento e solamente dopo a iniziato a scrivere il testo. Secondo Ugo Foscolo il momento migliore della giornata è la sera perché finalmente si può riposare dopo il lavoro e gli impegni della vita. Tutti quei rumori fastidiosi della vita quotidiana si placano e ciò che rimane è solo pace e tranquillità.

Tuttavia, pensando alla sera, è difficile non pensare anche alla morte. Sì, può sembrare un salto un po' brusco perché il poeta non la nomina mai direttamente, ma è così. Attraverso due espressioni, si può intuire il riferimento alla morte e sono: "Fatal quiete" e "Nulla eterno". La sera è l'immagine del riposo eterno, cioè della morte, detta fatale perché stabilita dal fato. La sera scende sempre cara e desiderata dal poeta perché è l'immagine di quiete senza fine. Anche la morte ha qualcosa di simile alla sera, perché garantisce una pace simile, ma in modo definitivo. È come dire: "Ehi, hai fatto abbastanza per oggi. Ora puoi finalmente riposare".

Il sonetto sembra essere diviso in due parti. Le due quartine descrivono il modo in cui il poeta percepisce la sera, come un momento di pace che arriva indipendentemente dal tipo di sera: sia quando è calda e serena sia quando è fredda e buia. Ma poi, nelle due terzine, il poeta ci spiega perché la sera è così speciale per lui: perché è come un'anticipazione della morte. È come se ci dicesse che la morte, in fondo, non è così spaventosa perché porta con sé la fine di tutte le lotte e le sofferenze della vita, dunque il poeta vede la sera più come una liberazione che come una condanna.

Mentre si abbandona alla contemplazione della sera, che infonde un segno di pace al poeta, sembra che si plachi quello spirito guerriero (ribelle) che si agita con violenza nel suo animo.

Figure retoriche

- Ossimoro = "fatal quiete" (v.1).

- Metafora = "fatal quiete" (v.1); "e le secrete vie del mio cor soavemente tieni" (vv. 7-8).

- Allitterazione della M e della N = "immago, me, vieni" (v.2); "tenebre e lunghe all’universo meni" (v.6); "vanno, nulla, eterno, intanto" (v. 10).

- Anastrofe = "della fatal quïete / Tu sei l’immago" (vv. 1-2); "a me sí cara vieni" (v.2); "inquïete tenebre e lunghe" (vv. 5-6); "ch’entro mi rugge" (v.14).

- Apostrofe = "O Sera!" (v.3).

- Iterazione = "E quando" (v.3 e v.5).

- Parallelismo = "nubi estive e i zeffiri sereni" (v.4), soggetto + attributo.

- Sineddoche = "zeffiri" (v. 4); il plurale per il singolare.

- Allitterazione della S = "sempre, scendi, secrete" (v.7).

- Perifrasi = "nulla eterno" (v.10).

- Antitesi = "guardo" e "dorme" (vv. 13-14); "pace" e "spirito guerriero" (vv. 13-14).

- Chiasmo = "io guardo" (soggetto + verbo, v.13) e "dorme quello spirto" (verbo + soggetto, vv. 13-14).

- Allitterazione della R = "mentre, guardo, dorme, spirto, guerrier, entro, rugge" (vv. 13-14).

- Enjambement = "inquiete / tenebre" (vv. 5-6); "secrete / vie" (vv. 7-8); "orme / che vanno" (vv. 9-10); "fugge / questo reo tempo" (vv. 10-11); "dorme / quello spirto guerrier" vv. 13-14).